-

¿Podemos considerar que la “lucha de clases” es un concepto obsoleto?

Fecha de Publicación: 27-04-2025

Por María Rita Ciucci – FSN – Santiago del Estero

Nos proponemos poner en discusión la idea de que el concepto “lucha de clases” es obsoleto. Para ello trataremos de no descuidar, tanto la dimensión histórica como política y social. Para ello, la argumentación se desplaza constantemente entre la dinámica de la producción material de las clases sociales en su contexto, y la relación con la subjetividad. Resulta necesario para la comprensión de estos procesos, habida cuenta de su complejidad.

Esto implica tomar cierta distancia de la comprensión marxista ortodoxa.

En primer lugar, intentaremos volver sobre la construcción del concepto “lucha de clases”. Aun cuando lo haremos de un modo esquemático y muy sintético, lo consideramos imprescindible para discutir la idea que proponemos.

Si bien la lucha de clases es un concepto central en la teoría marxista, sus orígenes se remontan a Maquiavelo y fue abordada por otros autores, antes de los trabajos de Marx y Engels. Sin embargo, fueron estos últimos quienes desarrollaron la potencia y la singularidad del concepto en el marco de su teoría social, histórica y política: la lucha de clases como fundamento del desarrollo histórico.

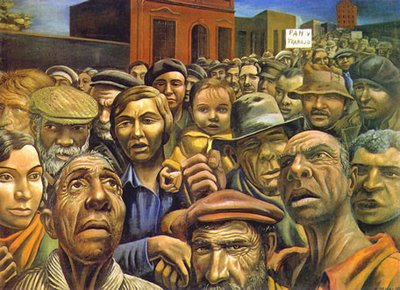

Según la teoría marxista, a lo largo de la historia siempre existieron conflictos dentro de la sociedad debido a la disputa entre sectores socioeconómicos que la componen, que tienen intereses antagónicos y que son llamados “clases sociales”. En los sucesivos sistemas o modos de producción siempre se dieron tensiones entre ricos y pobres, amos y esclavos, señores feudales y siervos.

En el capitalismo, la distribución del trabajo y las relaciones de explotación y opresión existen tanto a nivel nacional como internacional. Si bien el conflicto expresa la contradicción entre los propietarios de los medios de producción (capitalistas) y los obreros, ésta se inscribe en las tensiones por los intereses imperiales.

Para Marx, el conflicto y el resultado de estas luchas es el motor de la historia, pues promueve el cambio social y el progreso. En el Manifiesto del Partido Comunista (1848), Marx y Engels escribieron: “La historia de todas las sociedades hasta el día de hoy es la historia de la lucha de clases”.

De este modo, para el marxismo las clases sociales están definidas básicamente por las relaciones sociales de producción situadas históricamente, las que se materializan en la forma en que se producen las mercancías. En las mismas, los individuos ocupan un lugar que está determinado por la división social del trabajo. Es decir, aquellos que desarrollan una misma actividad productiva y están sometidos a similares condiciones de explotación, conforman una clase social.

Ahora bien, desde una perspectiva socio antropológica, el desafío consiste en revelar las estructuras más profundamente ocultas de los diversos mundos sociales que constituyen el universo social, así como los mecanismos que tienden a asegurar su reproducción o transformación. Lo peculiar de este universo es que las estructuras que lo conforman tienen una doble vida, tienen una dimensión objetiva y una subjetiva.

Para Bourdieu, un campo social, es un campo de fuerzas, de luchas destinadas a conservar o a transformar ese campo de fuerzas; o sea que es la propia estructura del campo lo que está permanentemente en juego, y por lo tanto, se trata de la conservación o de la subversión de la estructura de la distribución del capital específico.

En los campos se producen constantes definiciones y redefiniciones de las relaciones de fuerza entre los agentes y las instituciones comprometidos en el juego. Estos campos se definen y redefinen históricamente, en sus límites y relaciones con los demás campos.

El principio a partir del cual se distinguen los campos sociales, es el tipo de capital que está en juego.

Un capital puede definirse como conjunto de bienes que se producen, se distribuyen, se consumen, se invierten, se pierden. Este concepto excede la sola connotación económica y lo extiende a cualquier tipo de bien susceptible de acumulación, en torno al cual puede constituirse un proceso de producción, distribución y consumo, y por tanto, un mercado. Pueden distinguirse así, además del capital económico, el capital cultural, el capital social y el capital simbólico.

Por otra parte, desde la perspectiva de la producción de la subjetividad, podría decirse que se trata de aquellas disposiciones a actuar, percibir, valorar, sentir y pensar de una cierta manera más que de otra, disposiciones que han sido interiorizadas por el individuo en el curso de su historia.

Constituye un esquema generador y organizador, tanto de las prácticas sociales como de las percepciones y apreciaciones de las propias prácticas y de las prácticas de los demás sujetos. Sin embargo, esas prácticas sociales no se deducen directamente de las condiciones objetivas presentes, ni solamente de las condiciones objetivas pasadas, sino de la puesta en relación de las condiciones sociales en las cuales se han ido constituyendo esas subjetividades y el entramado de la hegemonía.

Retomando la perspectiva política y si entendemos la clase y la lucha política de los explotados y explotadas, como un fenómeno que se articula en determinado contexto histórico, y siguiendo la tesis gramsciana, también cultural, hoy esta condición se amplía y complejiza, más allá del clásico movimiento obrero. Esto significa que se ha vuelto transversal, ya que hoy los nuevos movimientos sociales, también son una expresión de esta nueva lucha de clases, de nuevas fisonomías, sensibilidades, de nuevos discursos y de nuevas pragmáticas. Las luchas feministas, de las diversidades sexuales o de los pueblos indígenas, muestran que la contradicción capital/trabajo no es suficiente para explicar las formas de explotación que ha desarrollado el capitalismo en su fase neoliberal.

Aparecen lo cultural y lo simbólico, diversificados y situados en un nuevo escenario histórico complejo, muy diferente a lo descrito por Marx y Engels.

La concepción de clase, entendida como una relación situada históricamente y como experiencia concreta, se manifiesta en el campo de acción a partir de la acumulación del capital simbólico o cultural en el sentido gramsciano, y no únicamente como manifestación material. La construcción de la identidad colectiva y consciente, será fruto de la propia acción de los sujetos que movilizando aquella identidad primaria (dada por el capital), podrán crear un cuerpo de tradiciones, valores, visiones de mundo, lenguajes, instituciones, etc., en que se exprese la conciencia de clase.

El proceso contra hegemónico no puede ser entendido sino como un proceso de emancipación, la construcción de una nueva visión del mundo, un cambio de dirección y control de las fuerzas liderado por las clases subalternas, que permitan la consolidación del nuevo bloque histórico. Pero hoy en la realidad material y simbólica que nos presenta el escenario latinoamericano, no se presenta sólo una clase que podría disputar la hegemonía. En consecuencia, es fundamental considerar, por un lado, la particularidad histórica cultural de América Latina, y por otro, los procesos sociopolíticos que se han venido desarrollando desde fines del siglo XX. Cuando emergen nuevos sujetos, con nuevos discursos y demandas diversas, que ya no responden a una concepción de clase homogénea.

Hoy el escenario de conflictividad en términos materiales y subjetivos, es muy distinto a la experiencia y práctica desplegada por movimientos sociales y partidos de izquierda en lo que fue el siglo XX.

Actualmente el imperialismo se define por su capacidad de capturar la riqueza a nivel mundial. El capitalismo se construye, desde la acumulación primitiva en torno a una polarización centro-periferia. Sin esta polarización, no podría existir.

Para Lazzarato, una de las nuevas etapas de acumulación se da en los años 70, y es ahí, antes de que llegue el neoliberalismo, que está efectivamente la violencia. La violencia de la intervención del Estado que debe destruir, por ejemplo, en Sudamérica, las revoluciones. Solamente con una subjetividad revolucionaria derrotada ha sido posible instaurar las políticas neoliberales. Para la producción de las nuevas formas neoliberales, fue necesario un acto de violencia fundamental. En la Argentina, el genocidio del Terrorismo de Estado.

La importancia de la lucha de clases consiste en que no es simplemente una cuestión de evolución en etapas de diferentes formas de desarrollo social, sino que la propia historia sigue un hilo conductor de acción política concreta y evidente. La lucha de clases logra inscribir en la política a los propios actores que la piensan y la llevan a cabo. Al mismo tiempo que politiza la comprensión histórica y social, asume como necesaria la propia transformación y la disputa al interior de la sociedad. Resulta fundamental en la elaboración de una verdadera filosofía de la praxis.

Como sostenía Hobsbawm, la historia deja de ser un elemento ajeno, para convertirse en el propio objeto de transformación de las clases sociales. Es, en la propia lucha, que se encuentra la transformación y la comprensión de la historia de la sociedad, mediante la misma disputa en la que se inscribe el pensamiento y la acción reflexiva y política del mundo. Implica actuar en consonancia con sus necesidades e intereses de clase y no someterse a las reglas del juego de la clase dominante.

Ahora bien, asumiendo que la desigualdad social es un hecho, así como la existencia de conflictos en el seno de la sociedad; aceptando la evidencia de que los ricos son cada vez más ricos y que los pobres son cada vez más pobres y que además, les ha sido declarada una guerra abierta por parte del capital concentrado…cómo negar la vigencia y pertinencia del concepto lucha de clases?

Sin embargo, si bien la lucha de clases existe en la Argentina, los que la practican son los sectores dominantes. Con bastante éxito por el momento, hay que reconocer.

Actualmente no es asumida, ejercida o deseada masivamente por las clases populares, más bien describe el comportamiento predatorio de las diferentes formas de oligarquía que sufrimos, de la terrateniente, la financiera, industrial, comercial o de servicios.

Subjetivamente la confianza de los explotados en la posibilidad de una sociedad más justa ha retrocedido mucho. Al mismo tiempo, la clase trabajadora sufrió un proceso profundo de fragmentación entre diferentes categorías de trabajadores de primera y de segunda, así como trabajadores desocupados. Esta fragmentación funciona articulada con la fragmentación de las diferentes organizaciones sociales y políticas (organizaciones sociales, estudiantiles, partidos, sindicatos, etc.).

En este escenario, a los y las militantes se nos impone la necesidad de romper con el sentido común, ya sea que se trate de simples lugares comunes de la existencia ordinaria como de representaciones vinculadas a la organización y acción política, a menudo inscritas en instituciones y, por ende, tanto en la objetividad de las organizaciones sociales como en la mente de los sujetos. Lo preconstruido se halla en todas partes. ¿Cómo podemos renunciar al peso de las evidencias y poner en práctica la capacidad reflexiva, cuando somos seres sociales y, por tanto, tendemos a sentirnos como pez en el agua dentro de ese mundo social cuyas estructuras hemos interiorizado?

Tal vez sometiendo constantemente a examen el inconsciente colectivo y a la discusión honesta y fraterna entre compañeros. Poniendo en valor la praxis, que no es otra cosa que la práctica reflexiva: acción-reflexión-acción.

Ahora, más que nunca es necesario que redoblemos la apuesta. El destino de la Patria se juega en ello.

Nota en audio debajo