-

Corrientes políticas de la historia Parte II

Fecha de Publicación: 20-07-2025

Por Fernando Abel Maurente

Corriente Revisionista

Mencionamos, al comenzar este capítulo, a la historiografía revisionista, popularmente conocida como rosista. El revisionismo, si bien nace con un unitario, Adolfo Saldías, en el siglo XIX, cobra vitalidad con el proceso de industrialización de las décadas del 30 y del 40. Estará compuesto por dos alas, una conservadora, clerical, ganadera, antiliberal e hispanista. La otra, popular y plebeya. Esta fracción se nutre de los cuadros provenientes del radicalismo forjista emergido después del golpe del 6 de Setiembre de 1930 y de la militancia rupturista con el stalinismo criollo.

Entre los primeros se destacan Arturo Jauretche, Scalabrini Ortiz, John William Cooke y Juan José Hernández Arregui. Políticamente se ubicarán en la franja del nacionalismo popular-revolucionario. Entre los que rompieron con el Partido Comunista, sus figuras más representativas, son Rodolfo Puiggrós, Eduardo Astesano y Ernesto Giudici. Este último, en una época posterior al '45.

La corriente revisionista rosista o bonaerense, tiene su representación política en el nacionalismo católico. Es antibritánica por ser anti liberal. Su figura iconográfica es el brigadier general Juan Manuel de Rosas. El nacionalismo católico respondió básicamente a la política del Vaticano, lo que lo llevó a enfrentarse a los movimientos nacionales. Para decirlo de una manera grosera pero clara, han sido históricamente profilácticos de los liberales. Serán, sus cuadros, verdaderos especialistas en intrigas palaciegas. Lo paradójico es que serán víctimas de esas intrigas. La prueba de esta afirmación se confirma al observar la patética participación de estos sectores en el golpe de 1955. El "no habrá ni vencedores ni vencidos" del general Lonardi, representante de este sector, será reemplazado por el "vencedores y vencidos" del ala liberal del ejército. Cuarenta días después de haber asumido, un golpe palaciego lo desplaza, el 13 de noviembre de 1955. Lonardi había sido el jefe visible de la contrarrevolución que estalla en la ciudad de Córdoba. Quienes esperaban su turno eran los liberales representados por Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Francisco Rojas. Nos cuenta la Historia que las contrarrevoluciones las hacen los nacionalistas y la disfrutan los liberales. Otro rasgo saliente de esta corriente político-ideológica calificada como dos nacionalistas sin pueblo es su inclinación casi obsesiva por los regímenes autoritarios. Serán fieles admiradores del fascismo italiano y el nacional socialismo alemán.

Fueron sus historiadores los que formularon los mejores aportes al campo nacional y popular. No así sus políticos. El entonces coronel Perón solía llamar a estos sectores como "los piantavotos de Felipe II". El mayor aporte de la historiografía revisionista fue descubrir la contradicción entre la ciudad puerto y las provincias mediterráneas.

Serán los hermanos Federico Carlos Ibarguren, Ernesto Palacio, Juan Álvarez, José Luis Busaniche, Muñoz Aspiri, José María Rosa, Julio y Rodolfo Irazusta, Manuel Gálvez, Adolfo Saldías, Rómulo Carbia y, Diego Luis Molinari los más conspicuos representantes del nacionalismo oligárquico. Estos hombres, de sólida formación intelectual, dedicarán sus mejores horas a revisar palmo a palmo nuestro pasado. Serán enemigos acérrimos del unitarismo porteño.

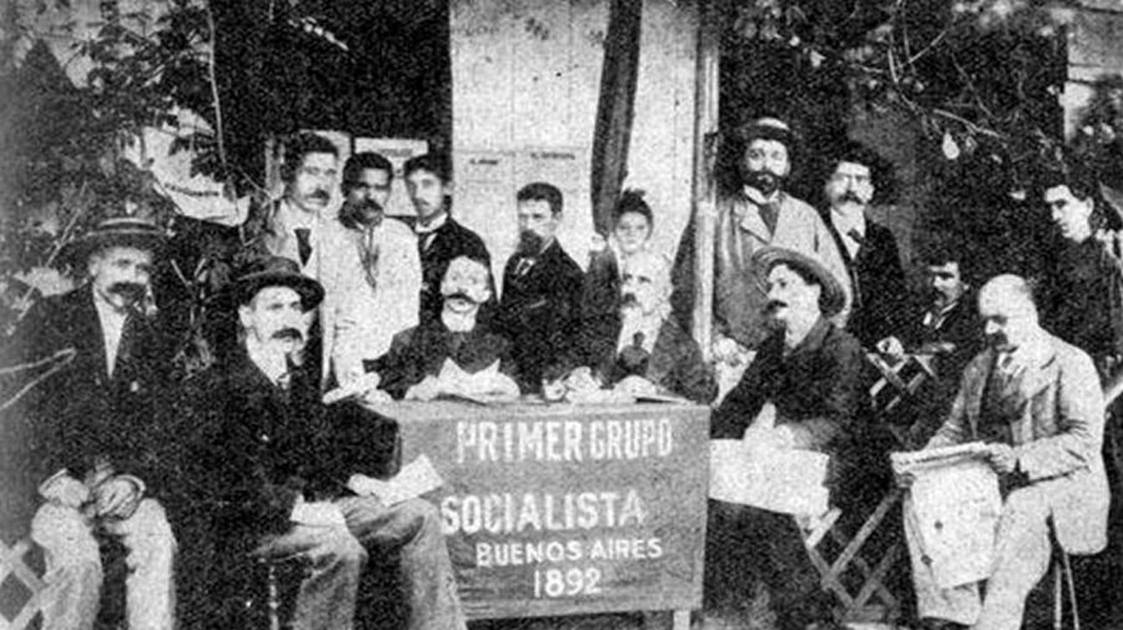

El revisionismo histórico socialista

Resulta paradójico, pero fue en el corazón de la factoría pampeana donde empezaron a emerger, enhiestas, centenares de chimeneas. Una nueva Argentina emerge con bocas que desparramarán grisáceas bocanadas de humo sobre los toscos edificios del conurbano bonaerense. Será en esta Argentina de la emergencia sustitutiva de las importaciones, donde nace, independiente, una poderosa corriente ideológico política. Surge entonces, irreverente, el más importante producto cultural que Europa regala al mundo: el marxismo. Ese sistema de ideas que estudia al capitalismo de la Inglaterra del siglo XIX será tamizado y adaptado por una nueva generación de jóvenes izquierdistas. En esa opaca Argentina de la Década Infame, se consuma la entrega más ignominiosa e infame del patrimonio nacional. Negociados pantagruélicos y el fraude electoral más aberrante darán letra a centenares de libros que hablan de la década de la vergüenza. Entonces, esos tozudos militantes del trotskismo nacional serán quienes darán vueltas patas para arriba al materialismo dialéctico decimonónico.

Nuestro pasado tampoco escapará a estos intelectuales. En aquella época, esa nueva generación de marxistas, se debatía en desigual combate, en el intento de evitar que nuestros jóvenes fueran enviados a campos de batalla de una guerra que no era la nuestra. Una árida tarea los esperaba. La historia escrita por el mitrismo, había condenado a nuestra Historia. Odiada por estudiantes secundarios y universitarios que nada entendían. Ese no entendimiento no fue casualidad, fue una política. Porque no se puede modificar la realidad que no se entiende. Cifras insípidas, saturada con detalles irrelevantes. Batallas y guerras que nadie financiaba. Bucólicas narraciones apelaban a la memoria del lector. Mantenían en la bruma más abyecta la comprensión de los procesos. Estos ladrillos con forma de libros enfrentaban a los buenos con los malos. La moral reemplazaba a la comprensión. La historia oficial, amasada en la cocina de los gerontes de la Academia Nacional de la Historia, convertía a nuestros patriotas en oxidados "próceres de lata", mientras que los bandidos de guante blanco "engalanaban", con sus apellidos, las calles de la laberíntica Buenos Aires...

Del capítulo 1 Tomo I, libro de la colección "Movimientos Nacionales", de Fernando Abel Maurente.