-

¿Un corredor fluvial que atraviese la Patria Grande, una utopía?

Fecha de Publicación: 01-06-2025

Por Raul Sassi-FSN-CABA

En el presente artículo se pretende dar luz sobre un tema que permaneció oculto para el gran público, debido fundamentalmente a los intereses económicos contrapuestos al mismo, provenientes tanto del gran Imperio del Norte, como de las oligarquías nativas.

Para desarrollar este tema, tomamos variados textos, pero fundamentalmente el libro Las tierras Desubicadas. Paisajes y culturas en la Sudamérica fluvial, de Graciela Silvestri, editado en 2021.

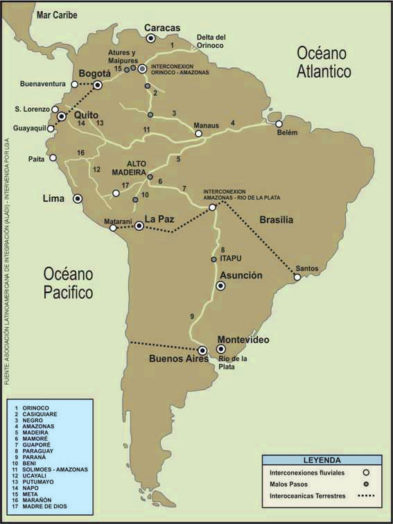

En qué consistió básicamente este proyecto. En conectar las cuencas del Rio de La Plata con la del Paraná/Paraguay, Amazonas y Orinoco, generando uno o varios canales de navegación fluviales que conecten gran parte de nuestro subcontinente en una primera etapa y llegar finalmente, hasta los Grandes Lagos al norte.

Los orígenes de la idea pueden encontrarse en tiempos tan remotos como los primeros años del siglo XIX, y antes también. Alexander Von Humbolt, por ejemplo, estudió la conexión entre las cuencas del Amazonas con las del Orinoco a través del Rio Casiquiare (en el actual Estado de Venezuela), comunicación que ya era conocida por los nativos y fue descripta por Manuel Román en 1744, y que determinara que la Corona de Portugal hiciera exploraciones por el interior de Brasil desde el siglo XVII, obteniendo de este modo abundante información sobre las conexiones fluviales. Una de estas expediciones fue la del alemán Johann Von Spix, que entre 1817 y 1820, recorre todo el Amazonas hasta su naciente en Perú, inventariando una gran cantidad de especies vegetales y animales o la de Georg Von Langsdorf, que entre 1826 y 1829 recorre el río Tiete, afluente del Paraná, que alcanza Cuiaba en el Mato Grosso, y llega hasta Santarem en el río Amazonas.

La extensa red fluvial de América Latina también despertó el interés del “gran país del Norte”, como no podía ser de otro modo. En la primera mitad del siglo XIX, con la expansión territorial (Luisiana, Florida y Texas arrebatada a la Corona española, hacia la costa Oeste, Alaska, etc.) comprueban la potencialidad de los ríos que tenían en esos territorios y simultáneamente y bajo su preciado lema del “Destino Manifiesto” (mencionado por Trump en su discurso de asunción de su segunda presidencia), que tendrá su correlato posteriormente en la Doctrina Monroe (1823) de “América para los americanos”, realizan entre 1829 y 1861 (año en que se inicia la guerra civil) diecisiete expediciones “científicas” fuera de su territorio, siete de las cuales implicaron a América Latina y tres a América del Sur (“casualmente” dos de estas serán a la Amazonia y al Paraguay).

Matthew Maury será uno de sus principales impulsores, oficial de la Marina, oceanógrafo, cartógrafo y profundo conocedor de las nuevas técnicas de navegación fluvial y de altura, que junto a los desarrollos de la ingeniería hidráulica, constituyen uno de los capítulos más importantes en el avance tecnológico del siglo XIX. Este personaje reunía las condiciones para la tarea encomendada: lograr tratados diplomáticos que abrieran los territorios mencionados más arriba a la inversión y al comercio norteamericano. Maury creía que la vida civilizada y la riqueza de los pueblos, solo se desarrollaban en regiones regadas por ríos. Conocedor de la existencia de la inmensa red hidrográfica del Sur continental, vinculada con el Atlántico, postulaba la unidad de todo el sistema, afirmando que según sus investigaciones “un madero que flotara en la boca del Amazonas, alcanzaría, pasando por el Caribe, la desembocadura del Misisipi a la altura de Florida, para luego llegar, vía corriente del Golfo, a las costas europeas”. Así la región amazónica podía considerarse una “extensión natural" del Misisipi, justificando la expansión política, militar y económica.

El primero que remonta el Paraná hasta Asunción, es precisamente, un cuñado de Maury, Thomas Jefferson Page, al mando de una de las expediciones mencionadas, impulsadas por Estados Unidos hacia Sudamérica. Las mediciones precisas, la recopilación de datos y la elaboración de una carta hidrográfica, la convierten en un hito en la navegación del Paraná. Poco después, los vapores serán figuras habituales del paisaje paranaense, lo transitan barcos mercantes de distintas banderas, guiados por prácticos locales. La concesión de libre navegación es de 1853, (desde algún lugar nuestros combatientes caídos en Vuelta de Obligado y Punta Quebracho estarán reclamando por semejante traición, sin olvidar la situación actual). Los barcos de carga multiplican su paso, los de pasajeros emulan los lujos de los vapores del Misisipi, el tiempo de los trayectos pueden estimarse con bastante aproximación (el viaje de Buenos Aires a Asunción que a principios del siglo XIX duraba tres meses, se acorta a diez días). El Paraná-Paraguay, con un mantenimiento básico de canalización, constituía el tramo sur del canal sudamericano.

A lo ya narrado hasta aquí, hay que agregarle otras expediciones, que por cuestión de síntesis, pero no de importancia, solo se mencionaran como las del ingeniero militar y cartógrafo Agustín Codazzi, que al servicio de Venezuela en la década de 1830, explora las cuencas de los actuales Ecuador, Colombia y Panamá, o la de Francisco Michelena y Rojas, que en 1855 explora los valles del Orinoco, Casiquiare, Río Negro y Marañaon/Amazonas, bajando por este último hasta el Atlántico, cruzando Venezuela, La Guayana inglesa y Brasil.

En cambio, si merece mención aparte, el trabajo del argentino Gabriel Del Mazo, radical progresista, partícipe del impulso latinoamericanista de la Reforma Universitaria de 1918, que presenta su Informe al Congreso Nacional en 1948, durante el gobierno peronista, que será repetido idéntico, ante distintas autoridades hasta 2009. Mucho después de su muerte, donde tomando como base la resolución conjunta de la primera Conferencia Regional de los países del Plata, realizada en Montevideo en 1941, se recomienda a los Estados la coordinación de los estudios sobre la posible conexión de los tres grandes sistemas hidrográficos de América del Sur, creando al efecto una Comisión Técnica Mixta.

Del Mazo expone con lujos de detalles los antecedentes históricos (Humbolt, Michelena y Rojas, Codazzi, etc) y es un punto de inflexión en la genealogía de cómo se deciden los proyectos estratégicos de infraestructura, su viabilidad e impacto socioambiental, económico, cultural, etc.

Finaliza Graciela Silvestri: “El sueño del canal sudamericano no perdió su potencia”. Una de las ultimas excursiones exploratorias de la posible conexión de las cuencas, la expedición Oriampla, liderada por los hermanos venezolanos Georgescu en 1981, publica como corolario, un plano de toda América, identificando la ruta que uniría Buenos Aires con Quebec, a través del Misisipi y el Hudson “.

El sueño de la Patria Grande, el que desveló a tantos hermanos y hermanas de la América toda, en la que incluso dieron sus vidas por concretarlo, aún está llamando a su realización, es pues entonces la tarea por delante inmensa, pero los ríos, esos “caminos que andan”, nos están señalando lo que podemos lograr si los pueblos se liberan.